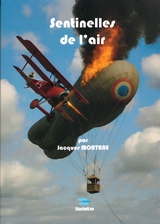

Pendant la Première Guerre mondiale, les « saucisses volantes » se révélèrent de première importance pour monter la garde du ciel, mais leurs équipages payèrent en revanche un lourd tribut en se dévouant à leur tâche. Dans ce fac-similé d’un ouvrage de 1936, Jacques Mortane (1) nous raconte cette épopée, qui ne s’est pas faite en un jour. Une histoire balbutiante au départ puis, au fil du déroulement de la guerre et des immenses services apportés, une popularité de plus en plus grande auprès de leurs propres troupes au sol, des artilleurs et des états-majors. Et bien sûr à l’inverse une forte irritation des armées ennemies, le phénomène étant symétrique de chaque côté du front, impliquant au bout de quelque temps l’utilisation d’avions de chasse pour griller les saucisses de l’adversaire. L’auteur le résume « C’est pourquoi il est juste d’accorder à nos aérostiers la même admiration et la même reconnaissance qu’à nos aviateurs « .

L’ouvrage comporte donc deux grandes parties :

* Les yeux d’en haut, pour parler des observateurs-aérostiers ;

* Les As de la chasse aux Drachens, avec les récits des exploits des pilotes français les plus remarquables : Marcel Bloch, Marcel Haegelen, l’abbé Bourjade (2), le champion Maurice Boyau, Michel Coiffard, etc. Les plus célèbres ont même droit à un chapitre chacun en fin d’ouvrage, Jacques Mortane ayant eu l’occasion de beaucoup échanger avec eux pendant et après la guerre, dans le cadre de sa fonction de journaliste. Il n’oublie pas de citer quelques pilotes allemands ou américains et, pour la Belgique, Willy Coppens.

La France partit avec un retard certain. « Lorsque, dès les premiers jours des hostilités, on aperçut, en Alsace et en Lorraine, des Drachen (3) s’élever dans les lignes ennemies, les augures officiels sourirent d’un air entendu : à quoi pouvaient servir ces baudruches préhistoriques ? » Puis l’idée fit son chemin, les résultat convainquirent les stratèges. « Alors que, fin août 1914, nous ne possédions que le pauvre ballon du capitaine Saconney que les uns comparaient à une attraction de foire, que les autres moquaient en ne voulant pas prendre ses observations au sérieux, en 1918, sur le front continental, on comptait en ascension plus de 80 ballons français, 40 anglais et 20 américains. »

L’auteur nous parle de l’instruction des premiers observateurs puis des progrès techniques enregistrés : treuils de manœuvre améliorés et rendus plus discrets, emploi du parachute (3), établissement de communication par téléphonie à la place des messages lestés, solidité des cordages et conception des aérostats eux-mêmes, aptes à des ascensions par des vents de plus en plus forts (5).

L’ouvrage fourmille d’anecdotes (6), de récits d’actes héroïques et on retrouve souvent les mêmes schémas. L’auteur le reconnait : « Le lecteur peut trouver que [ces multiples exploits] se ressemblent souvent. Avions-nous le droit d’en omettre ? Tous ces braves ne devraient-ils pas être mis à l’honneur ? Certes, l’attaque d’un ballon, les flammes, la descente en parachute peuvent paraître banales à la longue pour celui qui en lit le récit dans son fauteuil. »

Le livre comporte de multiples illustrations en noir et blanc au fil du texte, mais souvent peu lisibles de par la qualité bouffante du papier.

Par ailleurs, mais est-ce lié à un traitement par scanner et logiciel de reconnaissance de caractères ? on trouve régulièrement des « pétouilles », petites fautes de typo et coquilles (7). Mais cela perturbe peu la lecture. On trouve aussi des temps de narration variables, au présent ou au passé.

Il est très agréable de disposer de ce fac-similé, les publications de l’Entre-deux-guerres n’étant désormais accessibles qu’aux collectionneurs bibliophiles, ou éventuellement en copie sur Internet. C’est donc une bonne idée qu’a eue l’éditeur belge Skyshelf.eu de publier ce récit, cela nous permet de saisir le courage de tous ces combattants, bien peu protégés dans leurs frêles nacelles ou prenant les risques les plus fous avec leurs avions pour débarrasser le ciel des « Yeux d’en haut » de l’ennemi.

Mortane ne le dit pas exactement comme cela, mais attaquer ou défendre une saucisse volante, dans tous les cas c’était gonflé !

Jean-Noël Violette

Notes :

1) Jacques Romanet, de son vrai nom une fois l’anagramme traduit, fut un journaliste sportif, puis aéronautique, de premier ordre au début du XXe siècle.

2) Pour le traitement de la partie consacrée à Bourjade, le lecteur peut être surpris par un prénom changeant, on parle tantôt de Jean, tantôt de Léon. Il faut peut-être expliquer qu’il s’agissait de Jean-Pierre, Léon Bourjade, et que Léon était son prénom d’usage.

3) Mortane emploie fréquemment le terme allemand Drachen (dragons) pour parler des ballons de tous les belligérants. De nos jours, on réserve plutôt ce nom aux aérostats germano-prussiens. Dans le texte de ce livre, on trouve aussi des formes assez aléatoires de sa version au pluriel : « Drachen » (plutôt en début d’ouvrage) ou, francisé, « Drachens » (plutôt en seconde moitié d’ouvrage lorsqu’on cite les nombreux appareils incendiés par les As français). Pour le principe, Drachen est déjà un mot pluriel en allemand (Drache/Drachen, dragon/dragons).

4) « La descente fut longue, interminable. Au début, en attendant l’ouverture, le sous-lieutenant Levassor d’Yerville crut que le parachute ne s’ouvrirait pas, puis ce fut une impression délicieuse, radieuse de résurrection en voyant le paquet d’étoffe devenir ombrelle ». C’est joli, non ?

5) Dans le texte, on utilise indifféremment des valeurs en km/h et en m/s (mètres par seconde).

Pour qui ne l’aurait pas en tête rappelons une rapide échelle de conversion : 1 m/s est égal à 3,6 km/h.

On cite ici 6 m/s (22 km/h), 8 m/s (29 km/h), 14 m/s (50 km/h), 20 m/s (72 km/h), 25 m/s (90 km/h).

6) A ne pas rater :

* la tempête meurtrière du 5 mai 1916 ;

* l’utilisation également de cerfs-volants par les compagnies d’aérostiers ;

* le récit du bâtiment porte-captif de la Marine « Phoebus » coulé par 80 m de fond avec son ballon toujours accroché par une élingue de 200 m.

7) Pages 12, 64, 65, 67, 87, 115, 209. Les plus symptomatiques d’un petit défaut de numérisation sont :

* p 73, on nous explique un quiproquo intéressant, mais dramatique, entre le nom du pilote, le sergent Saudet, et l’ordre d’évacuation qu’on lui transmet « Sautez ! « , l’observateur croyant simplement qu’on l’appelle. Il est dommage que la conclusion soit « Saudel avait péri, victime de son nom. »

* p 86, le nom du sergent varie… Le Mée/Le Niée